クレオ大阪では、女性も男性もだれもが個性と能力を活かせる社会をめざし、あなたの夢を応援します!

“リコチャレ”という言葉を聞いたことがありますか?

モノ作りや実験が好きで、将来、大学の理系学部に進んで、理系分野の仕事につきたいと、夢に向かって勉強をがんばってる中高生がたくさんいます。

「OECD生徒の学習到達度調査(PISA)~2015年調査国際結果~」では、日本の男子も女子も科学や数学の分野で

世界トップクラスな成績なのがわかります。すごいですね。

でも、実際に、理系分野に進むのは男性が多いのです。一体どうしてでしょう?

理工系分野に興味がある人の中には、「女性が少ないと聞くけれど、やっていけるかな」

「結婚したり育児したりする時に研究を続けられるか不安」と思っている人もいるかもしれません。

また、「どんな研究をして、どんな仕事に繋げていけばよいのだろう」と

将来のイメージを持てない人もいるかもしれません。

クレオ大阪のリコチャレ応援では、主に、小・中・高生の女子とその保護者を対象に、

理工系分野で活躍している先輩たちの話を聞いたり、実験を通して、

自分が好きなことや、やりたいことにチャレンジする気持ちを大事にしてもらいたいと思っています。

これまで情報誌クレオで掲載したリコチャレ応援の記事を紹介します。

vol.1 |

理系分野をめざす女性(リケジョ)の卒業後の進路とキャリアデザイン |

vol.2 |

理系で活躍する女性をめざすには? 第一線で働く“リケジョ”の素顔に大接近! |

vol.3 |

モノ作りや実験が好きなら、理系がおすすめ! |

理系分野をめざす女性(リケジョ)の卒業後の進路とキャリアデザイン

~大阪市立大学での女性研究者支援の取り組み~

|

大阪市立大学大学院工学研究科准教授 鍋島 美奈子さん |

日本では、1999年に男女共同参画社会基本法が成立し、翌年に「男女共同参画基本計画」を制定し、男女共同参画社会の実 現をめざしています。そして、「2020年までに、あらゆる分野で指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%」の目標達成に向けた取り組みが課題となっています。

現をめざしています。そして、「2020年までに、あらゆる分野で指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%」の目標達成に向けた取り組みが課題となっています。

しかし、現在、大学等の研究機関における女性研究者の割合は14.7%です*。特に理系の女性教員比率は理学系で14.1%*、工学系で10.0%*程度と低い値となっています。こうした状況の中、大阪市立大学では、理系の女性研究者をめざす生徒・学生の裾野の拡大のために、「次世代育成」に取り組んでいます。まずは、自分の体験を踏まえて、理系の女性研究者の生活をご紹介します。

*出典:総務省「科学技術研究調査」平成27年

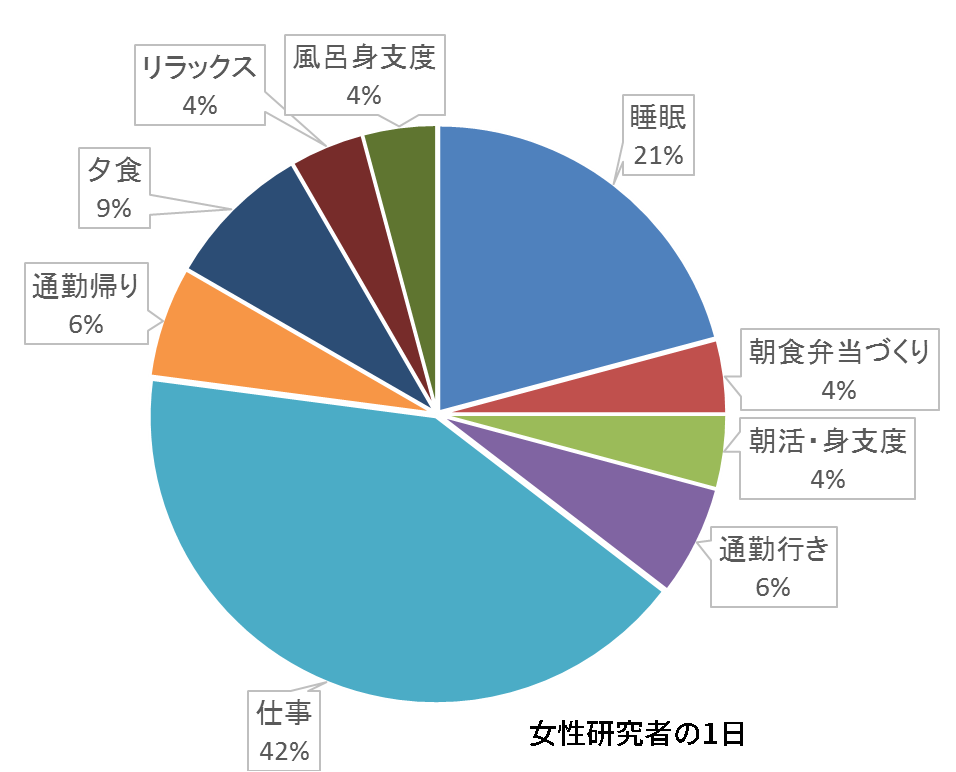

■理系女性研究者の1日

ある大学教員の女性研究者の1日の時間配分を円グラフに示すと右のような感じになります。

私の場合、平日は朝5時半に起床、朝は出勤までの2時間で、朝食をとり、お弁当を作り、身支度をします。30分程度時間があるときは「朝活」にあてます。「朝活」の内容は様々で、洗濯や掃除をするときもあれば、英会話の練習をすることもあります。通勤時間は毎日往復3時間弱とやや長いですが、この時間は新聞を読んだり、仕事をしたり、睡眠不足を補ったり、意外と有意義に過ごしています。職場にいる時間はだいたい10時間前後です。帰宅後、家族と協力して夕食の準備をし、食べ始めるのが21~22時頃になります。片づけをして、お風呂に入って、少しリラックスをして、24時を過ぎた頃ようやく寝ることができます。研究者でなくても、日本で暮らす仕事を持つ女性は似たりよったりではないでしょうか。

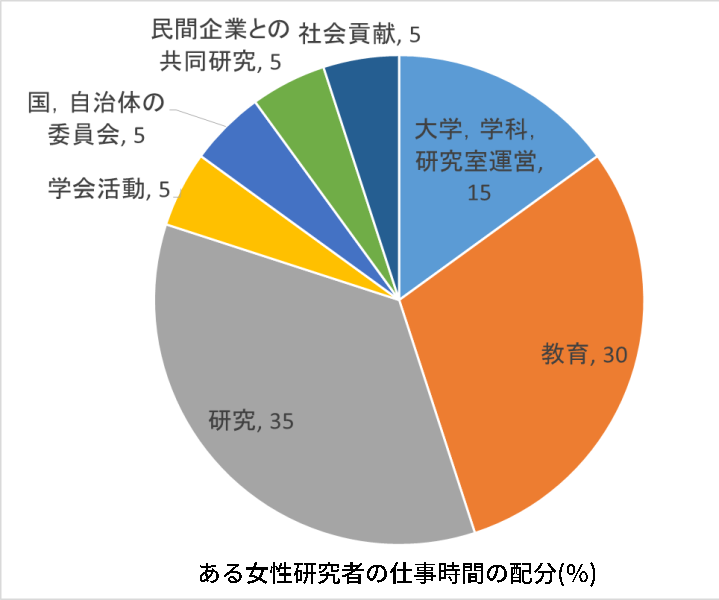

大学の女性研究者の仕事の種類は研究だけではありません。仕事の種類と配分の一例は、下図となります。教育と研究の他にも大学の運営、社会貢献、学会活動など多岐にわたります。大学で働く研究者であれば、学生の夏休みや春休みは、休みと思われるかもしれませんが、実は最も忙しい時期なのです。授業がない休み期間中に多くの行事が入ります。学部・大学院の入試、オープンキャンパス、学会や調査のための出張、集中講義などの行事が盛りだくさんです。土日や早朝に出勤しなければならない日もあります。

■「女性研究者支援室」とは?

「女性研究者は、妊娠・出産、子育てや介護などのライフイベントを抱えて、仕事との両立が困難になると、キャリアが中断するのではないか?」「サポートをしてくれる家族が近くにいないと、両立不可能な職業なのでは?」と心配する読者もいるでしょう。実際に支援制度がなかった時代には、やむなく両立を断念した女性研究者も少なくないと思います。

幸い本学では、「女性研究者支援室」が中心となり、育児・介護などとの「両立支援制度」が着実に整備され、学内の理解も進んでいます。たとえば、ライフイベントを抱えた女性研究者に実験や調査の補助、授業準備などを手伝う支援員を派遣する制度があります。この制度の活用で、産休明けの仕事復帰を円滑にしたり、子育てや介護に一定の時間が必要な場合でも限られた時間のなかで効率よく仕事を行うことができるようになり、さまざまな世代の研究者に好評です。また、理系進学をめざす女子中高生へのイベント等を企画し、裾野拡大にも取り組んでいます。

今後も女性研究者のキャリア継続や研究力向上支援の取組みを通じて、大学教育・研究の場における多様な人材を確保していくことが重要であると考えています。

■次世代育成支援の取り組み ~オープンキャンパスでの支援活動~

大阪市ワーク・ライフ・バランス推進月間の一環として昨年8月7日、「先輩に学ぶ!リケジョの進路と卒業後のキャリアの拓き方」と題し、卒業生によるワーク・ライフ・バランスセミナー(女性研究者支援室主催、大阪市共催)を開催しました。オープンキャンパス期間中に開催し、高校生や大学生等が参加しました。

このセミナーでは、本学理系研究科を修了し、現在、理系の各分野でご活躍中の3名の講師を迎え、大学での進路選択や大学卒業後の進路、就職、結婚、子育てなどについて、赤裸々にお話いただきました。

| ≪参加者の感想≫ ●ずっと先のことだと思っていた仕事について知ることができた。 ●将来を見据えて大学の学部、学科選択をし、その将来が仕事だけでなく、育児・家事にもかかわ ることを聞いて参考にしたい。 ●将来経験する出産や保育園の話を聞けて、イメージができた。 ●仕事と生活を両立している人の話を実際に聞くことができて、私も研究しながら子どもを育てられたらいいなと勇気づけられた。 |

また、今年も大阪市立大学オープンキャンパス「理系女子学生による進路相談会」を平成29年8月5日(土)6日(日)に開催する予定です。

理学部/理学研究科・工学部/工学研究科・生活科学部/生活科学研究科に所属する、現役の女子学部生や女子大学院生が、来場者の受験や学生生活に関する質問や相談に応じます。学生スタッフの自己紹介ポスター(所属・出身高校・進路選択の決めてや受験生へのアドバイス、研究風景や部活・サークル活動などの学生生活の写真)、学会ポスター、模型やレポート等の課題を展示します。 また理系女子学生の卒業後の進路情報を掲示します。

大阪市立大学女性研究者支援室では、理系進学をめざす女子学生の手助けができるようなイベントを今後も実施していきます。

■女子中高生のための関西科学塾 ~未来の科学者を育成~

(報告者:大阪市立大学大学院理学研究科 保野陽子助教)

「女子中高生のための関西科学塾」は、科学の面白さを女子学生や保護者の方に伝え、理系に対する興味や関心を高めてもらうことをめざしています。関西の6つの国公立大学が協力して、理科実験教室や講演会を行います。

大阪市立大学では、昨年11月、理学研究科の先生方により5つの実験講座を企画・実施しました。女子中学生56人、保護者の方40人、引率教員の方1人と約100名の参加がありました。やさしく丁寧な指導のもと、女子中学生の皆さんは熱心に実験に向き合っていました。

「実験が楽しい・面白かった!」、「科学者のイメージが持てた」との声が聞かれました。保護者の方や引率の先生方から も熱い視線が寄せられ、科学者の姿や未来像をイメージしてもらえたと思います。

も熱い視線が寄せられ、科学者の姿や未来像をイメージしてもらえたと思います。

ここに参加された学生さんの中から、将来を担う女性科学者が生まれたらとの期待しています。

今年も、秋ごろに実験講座を大阪市立大学で開催する予定です。本誌をご覧の皆さんも関西科学塾に足を運んでみませんか!

関西科学塾HP:http://kagaku-juku.jp/

昨年度実施の様子 https://www.osaka-cu.ac.jp/ja/contribution/news/2016/5iwn30

保野 陽子(やすの ようこ)プロフィール

保野 陽子(やすの ようこ)プロフィール

大阪市立大学大学院理学研究科 助教

化学好きが高じて今の職種に就きました。

2014年大阪市立大学大学院理学研究所後期博士課程修了

2016年まで大阪市立大学大学院理学研究科にて博士研究員

2016年より 現職

<インタビュー>理系分野で活躍する女性をめざすには?

第一線で働く“リケジョ”の素顔に大接近!未来のリケジョの皆さんへのメッセージ

|

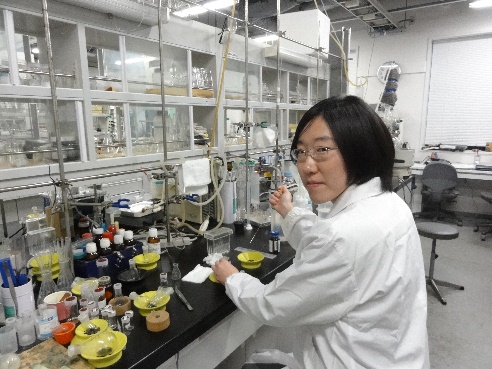

大阪市立大学大学院 理学研究科物質分子系専攻 助教(理学博士) 保野 陽子さん |

大学や企業の研究室で働く、理系の女性研究者。最近では“リケジョ”と呼ばれるほど世間では認知されていますが、実際どんな女性が働いているのでしょうか? そこで、大阪市立大学で活躍する女性研究者にインタビュー。研究者になったきっかけや将来の夢を語っていただきました。 国では理工チャレンジ(リコチャレ)で女子中高校生・女子学生の理工系分分野への選択を応援しています。大阪市立大学では女性研究者支援室を中心に、将来、理系分野の研究者の道へ進みたい女子中高生を応援しています。

■自然界に存在する化合物をつくりだす研究をおよそ10年

私の専門は「天然物化学」という分野で、自然界の植物や微生物がつくりだす物質(化合物)を人工的につくったり、その化合物がどのように機能しているのかを探るという研究です。植物や微生物が持つ化合物の多くはかなり微量で、1%に満たないこともあります。しかし、その化合物が植物や微生物が生きていく上でとても重要な役割を果たしていると考えられています。化合物を人間の手でたくさんつくることで、生命の仕組みを理解したり、化合物を使って人々の生活に役立つことができたら、との思いで研究を続けています。

これまでに、自然界の化合物をヒントに多くの医薬品や 農薬、染料などが開発されてきました。研究の成果が、社会貢献へつながればと考えています。

■自分の背中を押し続けた「楽しい」という気持ち

いちばん根底にあるのは「ものづくりが好き」という気持ちです。中学時代はリケジョというわけでもなく、理科が好きだけど社会も好きだし、かといって数学が得意なわけじゃなくて…という(笑)。そんななか、高校2年生の時に出会った化学の先生の授業がとてもおもしろくて、教科書以外のことも教えてくれる楽しい内容で、化学がとても好きになりました。また、手を動かして何かをつくることが好きだったこともあって、実験がとくに楽しかったですね。作品をつくる「ものづくり」と化学物質をつくる「実験」は、自分の手で何かをつくりだすという点でよく似ています。理系の道へ進むことを決めたのは、その先生との出会いが大きいですね。ふり返ってみると、高校時代に気づいた自分の「好きなこと」に没頭し、続けてきたからいまの自分につながっているなと思います。

夢は、自分のつくった化合物で、まだ分かっていない生命現象の仕組みを明らかにすること。そして、研究を通じ、願わくば人の健康、そして社会に役立つものをつくることができれば幸せです。

■性別に関係なく「実験が楽しい」という気持ちを大切に

女性研究者は数少ないと言われています。現場にいるとどんどん増えてきていると実感します。私がいま、助教を務める研究室でも学生の3人に1人は女性。他の大学でも同世代の女性研究者は多くいらっしゃいます。それに、企業でも活躍の場が多いことが広く知られてきています。自分で自由にキャリアを選び、いきいきと研究している姿を見るのは女性研究者のひとりとしてうれしいことです。反対に、「私は女性だから、研究者になるのは難しいだろうな」という思い込みであきらめるのはもったいないと思います。研究を続けたいという想いがあれば、男性も女性も関係ない時代。「実験とか研究っておもしろそう」と思ってくれる女子中高生がいたら、その想いを忘れず大切に育んでもらいたいし、理系のイベントなどに積極的に参加して理系の楽しさをさらに深めていくのもいいと思います。

今回の取材には、『女子中高生のための関西科学塾』に関わられている保尊教授と後藤教授にもご同席いただきました。

とくにまだ中学生だと理系に興味を持ったものの、自分だけで情報収集するのは難しいし、どうすればいいか迷うお子さんも多いと思うので、保護者の方がリードしてあげることも大切だと思いますね。理系のイベントに一緒に参加すれば、お子さんの興味も引き出せますし、保護者自身も『こういう道もあるのか』という気づきにもつながると思います。

とくにまだ中学生だと理系に興味を持ったものの、自分だけで情報収集するのは難しいし、どうすればいいか迷うお子さんも多いと思うので、保護者の方がリードしてあげることも大切だと思いますね。理系のイベントに一緒に参加すれば、お子さんの興味も引き出せますし、保護者自身も『こういう道もあるのか』という気づきにもつながると思います。

保尊(ホソン)隆享教授(大学院理学研究科生物地球系専攻理学博士、特命副学長)

よく保護者の方から、『理系の女性はどんな職業に就き、どれくらいお給料がもらえるんですか』という質問があるんですが、 あまり先々のことを考えすぎてしまうと将来への不安ばかりが募り、挑戦する前にあきらめてしまう場合も多いんです。それよりも、『実験が楽しいな』、『理科が好きだな』という想い、好きなことをやり続けるという気持ちが未来を切り拓くのだと思います。

あまり先々のことを考えすぎてしまうと将来への不安ばかりが募り、挑戦する前にあきらめてしまう場合も多いんです。それよりも、『実験が楽しいな』、『理科が好きだな』という想い、好きなことをやり続けるという気持ちが未来を切り拓くのだと思います。

後藤慎介教授(大学院理学研究科生物地球系専攻博士、「女子中高生のための関西科学塾」担当)

モノ作りや実験が好きなら、理系がおすすめ!

やってみよう、試してみようという気持ちが一番大事!

|

大阪工業大学工学部応用化学科教授 森内 隆代さん

|

■『学研の科学』が好きでした

私は、小学生の時から、『学研の科学』の付録などで実際に何かを作ったり見たり試したりすることが好きでした。プラネタリウムを初めて見て天文学者になりたいと思っていた時期もありましたが、中学校でギター部に入部するとギターの練習に明け暮れてすっかり忘れてしまいました。

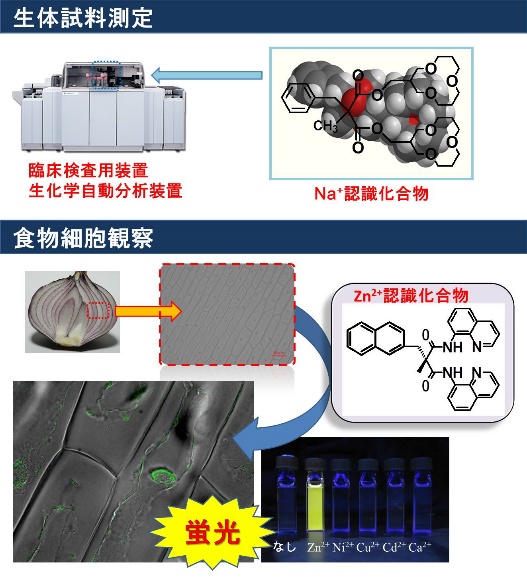

高校生になると文系科目に全く興味が湧かず(成績も散々)、自然に理系を選択しました。いざ大学のどの分野に進学するかを決める時、「実験は好き!」という気持ちがはっきりしていたので、実験のできる分野ということで『化学』に進みました(進学した大学の工学部では新入生約1,000名の内、女子が13名しかいなかったのにはびっくりしましたが、いつも昼食は13名全員で食べていました)。工学部応用化学科は本当に実験時間が長く大変なのですが、 どちらかというと楽しいと感じました。この楽しいという気持ちをもっと多くの人に知ってほしいと思い、学校の先生になるため高校の教員免許も取りました。でも、もっと自分を磨くため、大学院に進学しました。なんと、大学院には5年間行き博士号を取得して大阪工業大学の先生になりました。現在は、血液・尿などの生体試料や食物中のイオンを測定できる化学センサーの開発に取り組んでいます。着任してからの10数年間は夜間コース(現在募集停止)の講義があったので、毎日午後10時過ぎまでの勤務でした。両親や姉夫婦の助けがなかったら、保育所と産休だけで息子2人を育てながら仕事を続けることは出来ませんでした。今は、九州工業大学のように出産・介護などライフイベントの時に『在宅勤務』を実際に活用できる大学があるので、今後広く浸透することを願っています。

どちらかというと楽しいと感じました。この楽しいという気持ちをもっと多くの人に知ってほしいと思い、学校の先生になるため高校の教員免許も取りました。でも、もっと自分を磨くため、大学院に進学しました。なんと、大学院には5年間行き博士号を取得して大阪工業大学の先生になりました。現在は、血液・尿などの生体試料や食物中のイオンを測定できる化学センサーの開発に取り組んでいます。着任してからの10数年間は夜間コース(現在募集停止)の講義があったので、毎日午後10時過ぎまでの勤務でした。両親や姉夫婦の助けがなかったら、保育所と産休だけで息子2人を育てながら仕事を続けることは出来ませんでした。今は、九州工業大学のように出産・介護などライフイベントの時に『在宅勤務』を実際に活用できる大学があるので、今後広く浸透することを願っています。

■モノ作りや実験が好きですか? 大阪工業大学"工学実験フェア"にどうぞ

実験や研究は、『やってみよう』『試してみよう』『ここを変えてみよう』という気持ちが一番大事です。これ以外に特段の能力は必要ありません。危険を伴う場合があるので、基礎的な学力や知識が求められるだけです。なので、モノ作りや実験が好きな子は、理系に絶対に進むべきです。理系で培った技術は、きっとあなたの社会的地位も守ってくれます。モノ作りや実験が好きかどうか分からない人は、是非一度、大阪工業大学で開催している“工作実験フェア”(https://www.oit.ac.jp/japanese/academic/eng/fair/experiment.html)というイベントに来てください。今年は、8月10日(土)10:00~16:00に開催されます。参加費無料で、色々なモノ作りに挑戦できる大人気イベントです。小学生向けのイベントですが、子どもから大人まで楽しめますし、気軽に大学内を見て回ることができます。事前予約のプログラムも多いですが、約90のプログラムがありますので、1日楽しんでもらえます。モノ作りや実験が好きかどうか、確かめに来てください。

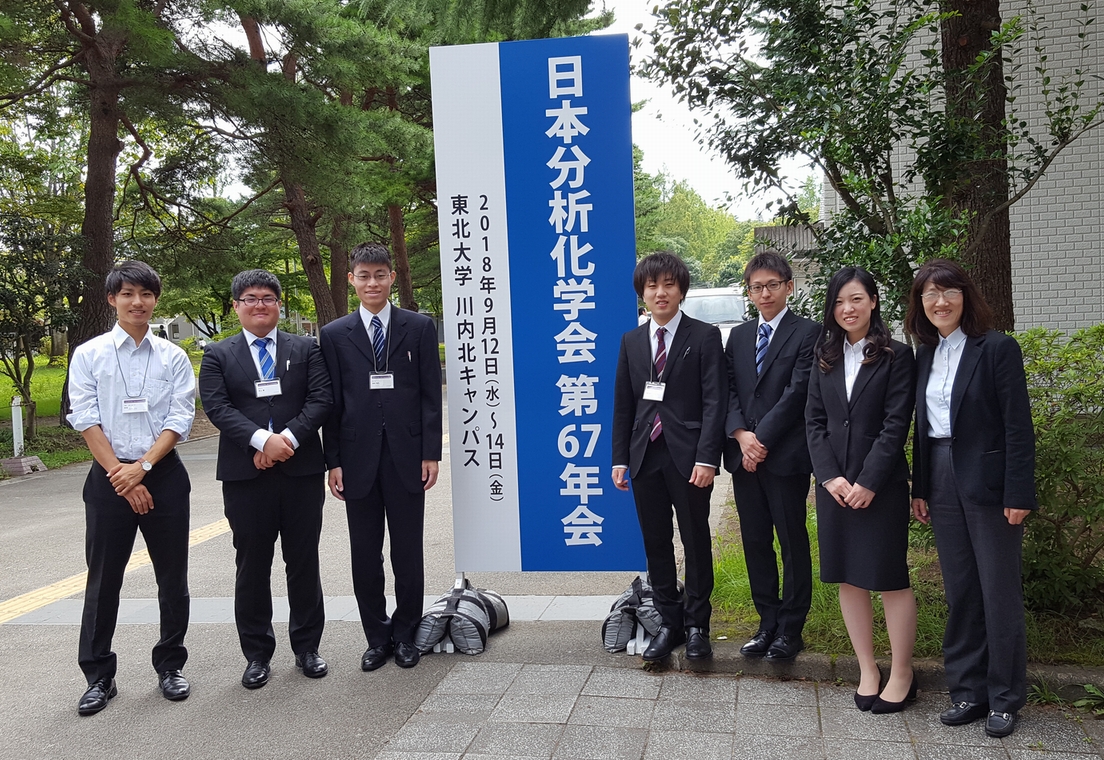

■女性研究者ネットワークセミナー -リケジョの不安を解消!-

私は日本分析化学会に所属しています。理学部・工学部・薬学部・農学部・物理系学部の分析に関わる分野に携わる大学生・教員そして社会人がいるので、おそらく他の理系の分野の中でも女性参加者が多い学会だと思います。日本分析化学会では年2回の学会開催に合わせて、“女性研究者ネットワークセミナー”(https://fsnac.sakura.ne.jp/)を開催していて、私も世話人の一人として活動しています。

リケジョとして大学に進学しても、大学院進学・就職・結婚・育児など何かと迷うことがあり不安は絶えません。いろいろな先輩の事例や現状・取組を知ることで、不安を少し解消してもらっています。また、できるだけ男性教員や男子学生にも参加してもらい、リケジョの悩みを共有してもらっています。今年の5月18日の第14回女性研究者ネットワークセミナーでは、ランチを食べながら、九州工業大学副学長・男女共同参画推進室長 安河内恵子先生から九州工業大学の女性支援の取組について話を聞きました。女性研究者ネットワークセミナーには、一般の方や他分野のリケジョの参加も大歓迎です。

■リケジョとしてより羽ばたくために -大阪工業大学応用化学科でのキャリア支援-

大阪工業大学では(リケジョも含め)就職率は安定して高い水準を保っていますが、工学部応用化学科では学生のキャリア支援のために『サイエンスアラカルトエコールプロジェクト』という学生チームを教員5名でサポートしています。中でも私は、女子学生に特化した①JST主催:サイエンスアゴラへの出展、②クレオ大阪子育て館でのリコチャレ応援セミナー、③文部科学省主催:サイエンス・インカレへの出場などを支援しています。例えば、サイエンス・インカレは、全国から書類選考に合格した精鋭のみが集う、自主研究の発表会です。自己成長を感じるだけでなく、出場者(ファイナリスト)しかできない体験をすることができます。

工学部応用化学科では、多くの女子学生が大学院に進学して頑張っています。現在、私の研究室には、14名中4名の女子学生がいます。内1名は大学院生で4回生の時から学会発表もこなし、日々研究に取り組んでいます。また、来年度も新たに1名の女子学生が大学院に進学予定です。先日、私が15年前に指導した大学院卒の女性から、2人の娘を育児しながら研究チームリーダーに昇進したとの連絡を受けました。大学でしっかり力を付け、社会で活躍してくれていることが非常に嬉しかったです。

工学部応用化学科では、多くの女子学生が大学院に進学して頑張っています。現在、私の研究室には、14名中4名の女子学生がいます。内1名は大学院生で4回生の時から学会発表もこなし、日々研究に取り組んでいます。また、来年度も新たに1名の女子学生が大学院に進学予定です。先日、私が15年前に指導した大学院卒の女性から、2人の娘を育児しながら研究チームリーダーに昇進したとの連絡を受けました。大学でしっかり力を付け、社会で活躍してくれていることが非常に嬉しかったです。

大阪工業大学では、化学・環境・デザイン・ロボット・情報など各分野で開花している女子学生を『Blossom Girls』として紹介しています(http://www.oit.ac.jp/japanese/juken/blossomgirls/)。是非、検索してみてください。

大阪工業大学では、化学・環境・デザイン・ロボット・情報など各分野で開花している女子学生を『Blossom Girls』として紹介しています(http://www.oit.ac.jp/japanese/juken/blossomgirls/)。是非、検索してみてください。